動物園を設計しているTONZAKOデザインが、世界の動物園について、設計者の視点から、紹介していきます。その前に、動物園に関わる言葉について、整理しておこうと思います。

動物園は地球の生態系を守る拠点

1.種の保存と生息域外保全

1-1.種の保存と生息域外保全

動物園は、生きものを守る場所として「種の保存」と「生息域外保全」という2つの大切な役割を担っています。しかし、この2つは目的や背景に違いがあります。

「種の保存」は、絶滅の危機にある特定の動物の命をつなぐことが目的です。例えば、ゴリラやチンパンジーのように、野生では数が減ってしまった動物を動物園で守り、繁殖させ、将来の絶滅を防ごうとする取り組みです。この場合、対象はあくまでその「動物の種」自体です。

一方、「生息域外保全」は、動物そのものだけでなく、その動物が生きるために必要な生態系全体を守ることを目指します。生態系とは、動物を取り巻く植物や昆虫、微生物、気候、地質、水など、自然のさまざまな要素がつながり合ってできているものです。つまり、動物とそれを取り巻く環境との「関係」まで含めて守ることが求められるのです。

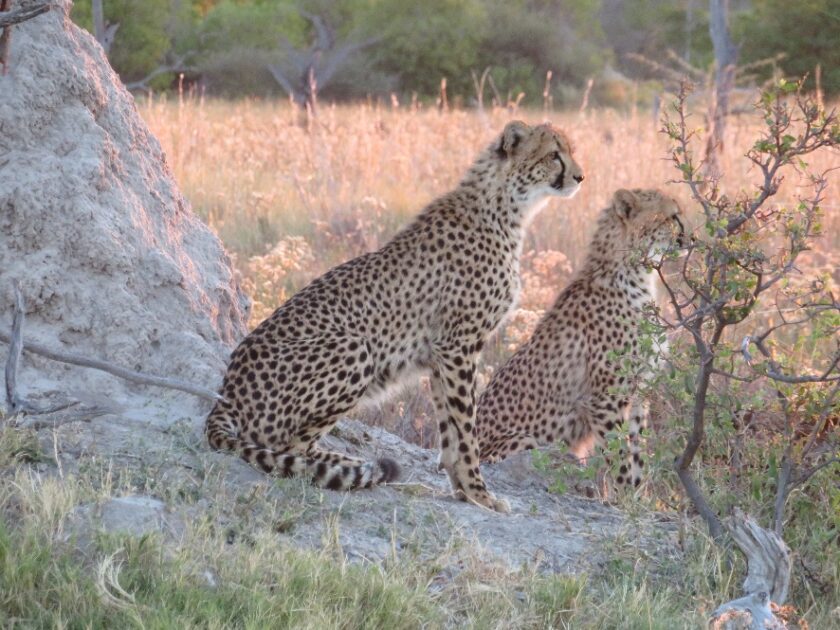

野生では「食う・食われる」の関係や、同じ種どうしの群れの関係、他の動物とのつながりなど、動物は多くの関係性の中で生きています。しかし動物園では、同じ種を1つの群れで飼うことが多く、そうした自然の関係性を再現するのは簡単ではありません。

| 項目 | 種の保存法の扱い | 生物多様性基本法の扱い |

| 保護対象 | 指定された絶滅危惧種を具体的に保護 | 生物多様性全体の保全方針 |

| 飼育繁殖 | 許可や規制の対象。計画的管理を義務付け。 | 方針として動物園の役割を位置づけるが、具体規制なし。 |

| 野生復帰 | 法的枠組みの中で個別に推進・監督 | 保全方針として重要視し、全体戦略の一部に位置づける。 |

| 教育普及 | 直接の規定は少ないが保護活動の一環 | 動物園の教育普及機能を重視し推進。 |

| 関係機関連携 | 種の保護活動に関わる機関と調整 | 総合的な保全のために関係者連携を促進。 |

1-2.動物園における種の保存の取り組み

これまで、動物園では、「種の保存事業」の重要な担い手の一つであり、さまざまな方法で絶滅危惧種の飼育・繁殖・野生復帰に貢献してきました。これまで以下のような取り組みが行われてきました。

●ブリーディングローン(繁殖のための動物の貸し借り)

ブリーディングローンとは、繁殖を目的として、動物園同士で動物を貸し借りする仕組みです。これにより、血縁関係の偏り(近親交配)を避け、健康な個体群を維持することができます。

▶ 具体例:ライオン、シロテテナガザル、ユキヒョウ などの繁殖

日本の多くの動物園では、国内の動物園間でブリーディングローンを行い、繁殖を成功させています。アムールトラやスマトラトラのような大型ネコ科動物では、国際的なブリーディングローンも行われています。

●国内希少野生動物の保護と野生復帰

▶ 具体例①:トキ(朱鷺)

新潟県佐渡市では、絶滅した野生のトキを中国から導入されたペアで飼育・繁殖。多摩動物公園など複数の動物園が協力して繁殖を支援しました。現在では、自然界に戻ったトキが佐渡で野生復帰に成功し、繁殖も確認されています。

▶ 具体例②:コウノトリ

兵庫県のコウノトリの郷公園を中心に、豊岡市で人工繁殖が行われ、2005年から順次放鳥開始しました。神戸市立王子動物園などが繁殖に参加し、個体数の回復と野生化が進んでいます。

▶ 具体例③:ライチョウ

日本の高山地帯に生息する国の特別天然記念物。上野動物園などで人工飼育・繁殖が試みられ、長野県などで野生復帰事業がスタートしました。ヒナへの腸内細菌の継承(盲腸糞)など、生態系に基づいた飼育技術も研究されています。

1-3.種の保存から生息域外保全へと

このような活動を実践してきた動物園に、これからは、「種の保存」の視点だけでなく、「生息域外保全」の視点が求められます。「種の保存」と「生息域外保全」。どちらも、動物園が担うべき機能ですが、そのバックボーンは大きく異なります。

| 種の保存法(1992年施行) | 生物多様性基本法(2008年施行) |

| 絶滅のおそれのある野生動植物の「種そのもの」を守るための法律。 | 生物多様性全体を守るための総合的な法律。 |

| 国内希少野生動植物種の指定捕獲や販売の規制種の保存事業(繁殖・野生復帰)ブリーディングローンのような繁殖協力もこの枠組みに含まれる | 生態系、種、遺伝子など、幅広いレベルでの保全地域ぐるみの取り組みや教育活動「生物多様性国家戦略」の策定生息域内・生息域外保全の両方を重視動物園や植物園の役割にも言及 |

| 基本的に「特定の種の保護と繁殖」が中心。 | 単なる「種の保護」だけでなく、生態系や地域環境、文化との関係も含めた保全を重視。 |

環境省や日本動物園水族館協会(JAZA)は、生物多様性基本法に基づく「生物多様性国家戦略」に位置付けられる生息域外保全計画(ex-situ conservation)の一環として、以下のような動物について動物園が繁殖・記録・個体管理を行う体制を整えつつあります。

| 種名 | 飼育下繁殖の状況 |

| ツシマヤマネコ | すでに複数施設で飼育・繁殖、移動・人工授精も進行中 |

| ヤンバルクイナ | 基本方針策定済み/複数施設による計画的対応が検討中 |

これらの動物たちは、限られた地域にしか生息しておらず、外来種の影響や交通事故などで個体数が減少しているため、動物園での飼育と将来的な野生復帰が期待されています。

1-4.地球規模での生息域外保全における動物園の役割

動物園では、絶滅が心配される日本の動物だけでなく、世界中の多様な動物たちが飼育され、繁殖に取り組まれています。例えば、アフリカのゴリラ、アジアのトラ、南米のタマリンなど、もともとその国には生息していない動物が数多く飼育されています。

こうした動物を飼育・繁殖することは、単に「見せる」ためではなく、「地球規模での生物多様性の保全(グローバルな生息域外保全)」に貢献するという重要な意味を持ちます。

これはつまり、動物園が自国の自然だけを守るのではなく、「地球」というひとつの生態系の一部として、国境を越えて希少な動物たちの命をつなぐ責任を果たしていく必要があるということです。

国際的には、「生息域外保全」に向けた様々な取り組みが行われつつあります。日本動物園水族館協会(JAZA)や国内の動物園でも徐々に変化が出てきています。

●国際的なブリーディングプログラム(EEP, SSPなど)

ヨーロッパやアメリカでは、動物園同士が連携して繁殖計画(例:ヨーロッパ動物園水族館協会のEEP、アメリカ動物園水族館協会のSSP)を立て、健康な個体群の維持に努めています。

●国際的な種の保存

たとえば、マウンテンゴリラやスマトラトラなどは、母国での生息地の破壊が進む中、世界中の動物園が協力して「保険個体群(バックアップ個体群)」として繁殖を継続しています。

●教育と意識啓発

世界中の動物を紹介することで、来園者が「遠い国の自然破壊」や「野生動物の危機」にも目を向けるきっかけとなり、国際的な視野を育てることにもつながります。

1-5.生息域外保全は「地球全体の自然を預かる」こと

このように、動物園が行う生息域外保全は、単なる飼育展示にとどまらず、地球全体の生態系の一部を担い、将来的な野生復帰や教育、研究のために「命のネットワーク」を維持しているといえます。

それは、自然の恵みを受けて生きている私たち人間にとって、国境を越えて自然と共に生きる「責任」ともいえるでしょう。

2.生復帰に向けた生息域外保全とは?

2-1.国内の動物種から徐々に進む野生復帰の試み

動物園は、「種の保存法」に基づいた、トキ、コウノトリ、ライチョウなどの野生復帰に取り組みつつあります。動物園動物であった飼育下から、野生動物へと巣立つことは非常に困難を伴ってきました。

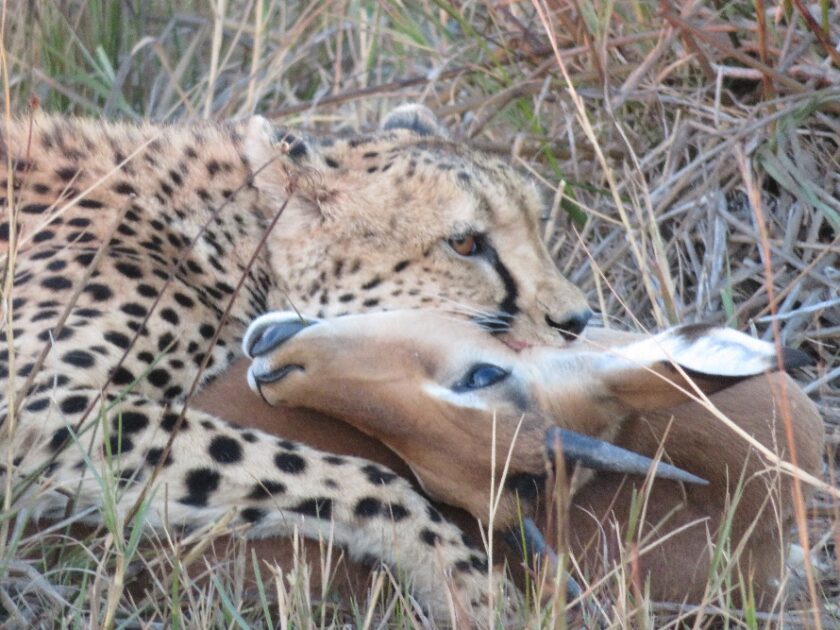

野生下では、「食う・食われる」の関係が生じてきます。何を餌として食べ、何から身を守るのかです。

「食う」に着目すると、動物の中には、腸内に代々微生物を宿し、毒性のある植物を食べても、体に影響なく、栄養として取り入れ、微生物が毒性物質を分解するという生態特性を有しているものがいます。

例えば日本のライチョウなども、高山地域では、毒性のある植物を食べます。ライチョウの雛は、母親の盲腸糞を食べることで、微生物を体内に取り入れ、毒への耐性を高めます。

こうした課題をいくつも克服していく必要がありました。

2-2.何のために自然の中で動物は生き続けるのか?

動物を野生復帰させるということは、野生の中で生きる本能と能力、文化を身につけるということです。動物は、人間のように「人生の意味」や「目標」を考えることはありません。でも、すべての動物には生きるための本能があり、その本能に従って毎日を生きています。動物の行動の多くは、次のような目的のために行われています。

●生きのびること(生存)

動物はまず、自分の命を守るために生きています。たとえば、食べる、眠る、敵から逃げる、安全な場所に身をひそめる――こうした行動は、すべて「今日を生きのびる」ためのものです。

●子どもを残すこと(繁殖)

自分の命だけでなく、「自分の命のつながり(子孫)」を残すことも、動物にとってとても大切な目的です。パートナーを探したり、子どもを育てたり、仲間と協力したりするのも、このためです。

●種として生きのびること(種の保存)

個体(1匹1匹)はやがて死にますが、同じ種の仲間が増え、生きのびていくことは自然界の大きな流れの一部です。 そのために、動物たちは環境に合った行動をとり、変化に適応しながら生きています。

このように、動物は「生きること」そのものが目的であり、その中には食べる・眠る・逃げる・育てるといった日々の行動が含まれています。私たち人間から見ると単純に見えるかもしれませんが、それは自然の中で2億年も続いてきた、とても大切な「命の営み」なのです。

2-3.野生復帰を前提とした生息域外保全とは?

これまで動物園では、動物の遺伝子の多様性を守るために「血統園登録制度」を進めてきました。

この制度は、絶滅の危機にある動物の個体情報(親子関係や繁殖歴など)を記録・管理する仕組みで、近親交配を防ぎ、他の施設との情報共有にも役立っています。

しかし、動物を将来自然界に戻すことを考えると、動物園という管理された環境の中でも「本能」「能力」「文化」をどうやって維持していくかが課題になります。

野生の動物は、生きていくために縄張りを守り、他の動物と関わりながら、「食う・食われる」の厳しい世界で生きています。

それに比べて動物園では、動物は種類ごとに分けて飼われ、夜は獣舎に入り、決まった餌を人間からもらうなど、かなり管理された環境にいます。

この方法は飼育管理には適していますが、野生復帰には不向きです。自然界に戻された動物が、餌を取れなかったり、仲間とうまく関われなかったり、捕食者から逃げられなかったりする恐れがあります。

そもそも、「飼育・飼う」という言葉や概念が、野生動物には合わないのかもしれません。

動物が暮らす自然環境も動物園とは違い、植物の種類や動物の腸内環境・腸内細菌まで異なっています。

また、より自然に近い環境を作るには、異なる動物同士が接触できる広大なスペースが必要です。その結果、動物の種類を絞らなければならないかもしれません。

今後の動物園は、「多くの動物を見せる場所」ではなく、「いかに野生に近い環境で、自然界と同じような適正なストレスを与えながら、動物を飼育できているか」が評価の基準になるかもしれません。

このように、生息地以外で行う保全(生息域外保全)では、動物が自然の一部として生きられるようにすることが大切です。

つまり、適切な訓練をすれば、自然界に戻すことも可能だということです。

これまで動物園は「種の保存」に力を入れてきましたが、「生息域外保全」には多くの課題があります。

それでも、地球温暖化や戦争などで自然環境が失われつつある今、この取り組みは、動物たちを未来に残すための最後の希望になるかもしれません。

3.現代の動物園がめざすべき姿とは?

3-1.自治体が所有する日本の動物園

現在、日本にはクマ牧場や野猿公園などの小規模施設も含めて、約150〜158の動物園があります。

そのうち、日本動物園水族館協会(JAZA)に加盟しているのは91園で、さらにその中の80園は、自治体が運営する公共の動物園です。

近年では、上野動物園のパンダや旭山動物園の人気が高まり、多くの観光客が訪れるようになりました。こうした動物園は、地域のレクリエーション施設としてだけでなく、観光や経済の活性化にも貢献しています。直接的な経済効果が見込めるため、自治体も動物園に投資しやすい仕組みとなっていました。

3-2.なぜ自治体の税金で海外の動物を守るのか?

しかし、近年注目されている「生息域外保全」を目的とした動物園では、事情が異なります。たとえば、「海外の動物を守るために、なぜ自治体の税金を使うのか?」という疑問が生まれています。

もちろん、各自治体が自分たちの地域の自然や生物多様性を守る拠点として動物園を位置づけることには、大きな意義があります。けれど、世界中の動物を集めて保護するという役割は、自治体にとってどのような意味を持つのでしょうか。

3-4.環境と共生する都市のモデル:ドイツ・シュトゥットガルト

ここで参考になるのが、ドイツの自動車工業都市・シュトゥットガルトの例です。この都市は盆地に位置し、かつては工場の排ガスによって深刻な大気汚染に悩まされていました。そこで、川沿いに「風の通り道」を整備し、街全体の緑化を進めたことで、大気の質が改善し、「環境と共生する都市」という新しいイメージが定着しました。

その結果、さらに多くの自動車メーカーがこの街に拠点を置き、「クリーンな環境でクルマを作る都市」というブランド力まで生まれました。

3-5.動物園は都市のブランドを高める“ショーウインドウ”

21世紀では、環境問題は都市単位にとどまらず、地球規模の課題となっています。

真の意味での「環境共生都市」を目指すには、地球環境とのつながりを抜きには語れなくなってきているのです。さらに産業のグローバル化も進み、需要と供給の関係が全世界へと拡大しています。

こうした背景の中で、地球環境への貢献を掲げる動物園を持つことは、都市のブランドイメージ形成において非常に有効です。

もしその動物園が、市民や企業、団体と連携して運営されていれば、都市としてのイメージはより強く、信頼されるものになります。

また、そのような都市に立地する企業は、動物園との関わりを通じて、自社のブランド価値にもつなげることができます。

3-6.動物園は“リアルな学び”の場になる

生息域外保全を目的とした動物園は、自然に近い環境で動物の生態系を再現し、学習の場としても大きな価値を持ちます。

バーチャルな学びが一般化する中で、リアルな自然や動物とふれあう体験の価値はむしろ高まっています。

動物という個体だけでなく、生態系という“つながり”を学ぶ場として、子どもだけでなく大人にとっても貴重な学習の場になるのです。

このような施設が身近にあることで、地域に住み続ける人(定住人口)や観光・教育を目的とした訪問者(交流人口)の増加にもつながります。

3-7.本当の「動物園革命」とは

今も来園者の中には「動物が見えなかった」とクレームを言う人がいます。

これは、動物園がまだ「見世物」としての役割から脱却しきれていないことの表れでもあります。

江戸時代の「見世物小屋」的な動物の扱いから、近代動物園は進化してきましたが、入園料を払って“動物を見せる”という構造は今も残っています。

しかし、本格的な生息域外保全に成功した動物園が実現すれば、「動物が見える・見えない」という議論は意味を失い、ようやく“見世物”としての動物園から脱却できるかもしれません。

将来、「動物園」という言葉そのものが、新しい名称へと変わっていく可能性すらあります。動物園は、もはや単なる観光施設ではありません。生物多様性の保全、都市ブランドの形成、リアルな学びの提供など、多くの役割を担い始めています。生息域外保全に本気で取り組むことは、動物園だけでなく、都市の未来を変える可能性を秘めているのです。

TONZAKOデザインは下記のような時にお声がけをいただいています。お気軽にお問い合わせください。

- 今までにない老人福祉施設をつくりたい

- 自社独自のカーボンニュートラルやSDGsへの取り組みをしたい

- 場所選びや周辺のコミュニティとの関係性づくりも相談したい

- マルシェができるような庭がある施設が作りたいので運営のことまで相談したい

- 頭の中にある企画を図面やイメージパース、動画にまとめたい

- 自治体や行政、各種コンペに挑む協業パートナーを探している

弊社は企画から建築設計、ランドスケープデザイン、開発許可、運営補助等の実績のある、珍しいクリエイター集団です。